中東・GCC進出は市場規模より外資規制ファースト:国と業種で変わる参入設計の実務ガイド

中東・GCC市場は向こう数年で確実に厚みを増す見通しだ。世界銀行はGCC全体の実質成長率を2025年3.2%、2026年4.5%と予測し、減産の段階的解除と非石油分野の拡大を成長要因に挙げている。サウジアラビアでも政府主導の大型投資が下支えとなり、IMFは非石油部門の2025年成長率を3.4%と見込む。UAEへの直接投資は資金流入が加速し、2024年は456億ドルと前年からなんと約49%増。グリーンフィールド案件も増勢を保つなど、資本流入の質と量が伴い始めている。

だが、ここで強調したいのは「最初に見るべきは市場規模ではない」という点だ。中東・GCCでは国と業種の組み合わせで外資規制の濃淡が大きく、出資比率、必要ライセンス、現地代理店の要否といった前提が事業モデルそのものを決める。つまり同じ商材でも、UAEでは外資100%で迅速に法人設立できる一方、サウジでは代理店業や金融などで独自の要件や比率制限が残る、といった“地形差”がある。最短で成果に到達するには、魅力的な市場規模に飛びつく前に、外資規制を起点に「商材・参入形態・資本構成」を逆算設計する発想が不可欠だ。

この後は、まず中東・GCCの外資規制が「国×業種」でどう変わるのかを概観し、続いて「市場規模より規制を先に見る」実務上の理由、具体の設計フロー、主要6カ国のスナップショット、商材別の最短ルート、そして社内合意を得るためのダッシュボードの作り方へと進めていく。

数字でつかむ中東・GCCの成長ポテンシャルと投資潮流

GCCマクロの見通し(非石油の寄与を含む)

- 世界銀行は、GCCの実質成長率を2025年3.2%、2026年4.5%と予測。OPEC+減産の段階的解除と非石油部門の拡大がけん引役になる見通しだ。

- サウジアラビアは内需と大型プロジェクトが下支えし、IMFは非石油部門の実質成長率を2025年3.4%と見込む。

- 中東・北アフリカ(MENA)全体でも、2024年の1.9%から2025年は2.6%へと持ち直す見通しで、石油輸出国の回復が地域の押し上げ要因になる。

投資潮流とFDI(資本流入の質と量)

- 世界全体のFDIは2024年に11%減の1.5兆ドルへ縮小したが、UAEは逆行的に2024年に456億ドル(約1,676億ディルハム)を呼び込み、受入国ランキング10位に。同国の投資誘致力が強まっている。

- サウジアラビアのFDIは短期的な四半期変動はあるものの、Vision 2030の下で投資呼び込みを継続。2025年1〜3月期のネットFDIは前年同期比で増加し、投資誘致のモメンタムは維持されている。

ここで押さえたいポイントは、成長率やFDIの数字が「入っていけるかどうか」を直接決めるわけではないという点だ。中東・GCCは国と業種の組み合わせで外資規制が大きく異なるため、マクロの追い風を享受するには、まず各国の外資規制の“地形”を読み解くことが前提になる。次章では、その外資規制が「国×業種」でどう真逆になり得るのかを整理する。

中東・GCCの外資規制は「国×業種」で真逆になり得る

なぜ外資規制が最初の判断軸になるのか(中東・GCCの共通点と相違)

同じ「中東・GCC」でも、外資規制は国と業種の組み合わせで大きく変わる。まず土台として、UAEは本土(オンショア)の多くの業種で外資100%所有を認める制度へ移行しており、会社法改正に基づいて外国人単独出資のハードルが大きく下がった。

一方、サウジアラビアは新投資法の枠組みの下で「除外活動リスト」を設けており、該当分野は事前承認が必要になるなど、分野別の線引きが残る。加えて、資本市場では上場企業の外国人保有に関する上限(総量49%、個人投資家10%など)が明確化され、金融・上場活用型の戦略では所有比率の設計がボトルネックになり得る。また、不動産では指定区域に限定して外国人の権利付与を進めるなど、資産クラスごとに個別ルールが走っている点も見逃せない。

他のGCCでも差は大きい。カタールは2019年法で原則として多くの分野で外資100%を認める枠組みを整え、実務は執行規則に基づく承認プロセスで運用されている。オマーンも2019年の外資投資法(FCIL)が2020年に施行され、原則100%所有を容認する方向に舵を切った。バーレーンは「多くの分野で外資100%」を前面に掲げる最もリベラルな管轄の一つで、現地パートナー不要の選択肢が広い。これに対しクウェートはKDIPAの制度のもと、ネガティブリストに当たらなければ外資参入が可能で、個別承認と引き換えに100%出資も取り得る設計だ。

このように「できる・できない」の線引きだけでなく、出資比率、必要ライセンス、上場・資産クラス固有の規制(資本市場、不動産など)が重層的に絡むため、同じ商材でも国をまたぐと必要条件が一変する。サウジの商業代理店(ディストリビューション)制度も、歴史的にはサウジ/GCC資本に限定されてきたが、近年は外国企業の参入を認める方向の見直しが進んでおり、ライセンス設計次第で取り得る選択肢が変わる。

商材別に変わる外資規制の見え方(B2Bと金融・小売・製造の違い)

B2Bサービス/SaaS

参入そのものは比較的柔軟に見えても、実務では「どの活動コードで許認可が必要か」「オンショア設立と越境提供の境界」が意思決定の肝になる。UAEではオンショア100%が取りやすい一方、サウジは対象業務が除外活動に触れるか、所管当局の個別承認が要るかで時間・コストが変わる。

金融・上場活用型モデル

金融ライセンスや上場会社とのジョイントを絡める場合、保有比率の上限や投資家資格のルールが収益配分や意思決定権に直結する。サウジの上場会社に対する外国人保有の総量上限は戦略設計上の制約となり得るため、別スキーム(合弁や非上場SPVなど)を含む設計比較が必須だ。

小売・流通(代理店/フランチャイズ)

市場アクセスの要となるのが代理店制度の読み込みだ。サウジでは制度の自由化が進みつつあるが、依然として登録・ライセンスや契約保護のルールが強く、ブランドや在庫責任の持たせ方がパフォーマンスに影響する。各国で代理店保護や解除条件が異なるため、契約設計の標準化は禁物である。

製造・物流(フリーゾーン活用を含む)

製造・物流はフリーゾーンやインダストリアルゾーンでのインセンティブ、現地調達要件、関税・原産地ルールに左右される。バーレーンやオマーンのように外資100%と手続きの簡素化を掲げる国ではスピード優位を取りやすいが、クウェートのようにネガティブリストや個別審査が残る国では事前の適合性確認が不可欠だ。

結論として、「中東・GCCでどの国に、どの商材で行くか」は、マーケットサイズではなく外資規制の“地形”が決める。次章では、その“地形”を前提に、なぜ市場規模より外資規制を先に見るべきかを実務の視点で整理する。

市場規模より「外資規制」を先に見る理由(中東・GCCの実務感覚)

規制難易度の3レベル分類(中東・GCCの外資規制)

外形的な市場規模は魅力的でも、実務では「入れるか」「いつ入れるか」「どの条件で入れるか」を決めるのが外資規制だ。まずは各国・各業種を次の三つに粗く振り分けると、検討が一気に進む。

- 自由:原則として外資100%が可能で、活動コードと必要ライセンスが明確。手続きの透明性が高く、設立から営業開始までのタイムラインを読みやすい。

- 許可制:外資100%自体は取り得るが、所管庁の個別承認、出資比率の条件、責任者資格、最低資本額、現地雇用などの要件を満たす設計が必要。期間・コストのブレが収益計画に効く。

- 実質困難:外資比率の上限や現地代理店・フランチャイズへの依存、国家戦略分野の制限などで、コントロール権と収益配分が大きく制約される。参入よりも提携・ライセンス供与・供給契約などの間接モデルを中心に比較するのが現実的。

判断指標は次の通り。

- 所有権と議決権の上限(外資100%の可否、共同支配の要否)

- 活動コードに対するライセンスの要否(一般商取引か、専門・金融・医療などの規制業種か)

- 所管庁と更新頻度(何年更新か、追加監督は何か)

- 最低資本や役員要件(責任者資格、国籍要件、在任の実体)

- 現地代理店・ディストリビューターの要否と契約保護の強さ

- 実務の時間軸(設立、口座開設、税登録、就労ビザ発給の所要期間)

GCCで起きがちな誤算と回避策(市場規模より外資規制)

誤算その一:フリーゾーンなら全て解決という思い込み

フリーゾーンは設立や税制で優位があっても、オンショアでの販売活動や政府調達、特定ライセンスでは別条件が走る。回避策は「販売経路」と「活動コード」を最初に固定し、オンショア併用の是非を決めること。

誤算その二:代理店に任せれば早いという短絡

代理店制度は国により契約保護が強く、解除のハードルが高い場合がある。初期拡販は速くても、中長期の価格・在庫・顧客データの主導権を失いがちだ。回避策は、独占範囲やKPI、解除要件を明文化し、直販・越境・ECとの併走余地を確保する設計。

誤算その三:越境提供なら規制の外にいられるという早合点

SaaSや専門サービスでも、営業・マーケティング・請求・サポートのどこかで現地活動と見なされると、ライセンスや課税、常設施設認定の論点が立ち上がる。回避策は、業務フローを分解して「どの機能が現地で発生するか」を洗い出し、必要な許認可・税登録を先に特定すること。

誤算その四:市場規模の数字をそのまま売上に“割り当て”る計画

規制の厳しさは、参入までの時間・コスト、価格決定権、与信・回収の難易度に跳ね返る。回避策は、規制難易度スコアに応じて売上・粗利・キャッシュフローの前提を割り戻し、内部収益率で国別に並べ替えること。

誤算その五:社内稟議で“定性的なリスク”として片付ける

外資規制は抽象論ではなく、出資比率、許認可の数、更新条件、想定月数とコストという定量に落ちる。回避策は、外資規制ダッシュボードで「投資可否」「持分上限」「所管庁」「承認期間」「更新要件」を一枚に整理し、事実ベースで意思決定すること。

結論として、成長性の高い中東・GCCであっても、入口で外資規制を見誤ると計画は遅延し、コストは膨らみ、主導権も削がれる。逆に「規制→商材→参入形態→資本構成」の順で設計すれば、同じ資源でも到達速度と成功確率は大きく変わる。

外資規制を起点にした実務フロー(ライセンス・資本・参入形態|中東・GCC)

外資規制→必要ライセンス→資本構成→人材・代理店の要否

商材と活動の分解

まず「何を、誰に、どの経路で提供するか」を機能単位に分解する。営業、請求、保守、在庫、広告、決済、サポートのどれが中東・GCCの現地で発生するかを棚卸しする。ここで外資規制の当たり所(活動コードや免許種別)が特定できる。

活動コードと所管庁のひも付け

各国の業種分類(活動コード)に商材をマッピングし、要否と種類(一般商取引、専門サービス、医療、金融など)を確定する。複数コードに跨る場合は、主従関係を決めて許可取得の順番を整理する。

設立形態の選択

オンショア、フリーゾーン、支店、代表事務所、越境提供+現地委託の選択肢を比較し、販売経路(直販、代理店、EC、B2B卸)と整合させる。フリーゾーンの免税や手続きの軽さだけでなく、オンショア販売や政府調達の可否も同時に評価する。

資本構成とガバナンス

外資規制で許される出資比率と議決権配分、重要事項の承認条項、取締役・責任者の資格要件を先に設計する。特に合弁を取る場合は、解約・株式買取・配当・技術ライセンスの取り決めまで初期契約に織り込む。

人材・代理店の要否

責任者(マネージャー、技術管理者など)の常駐要件や、販売の立ち上げ速度を踏まえ、現地代理店・フランチャイズの活用を検討する。独占範囲、KPI、価格決定、解除条件、在庫責任を定量化し、直販・越境チャネルとの併走余地を残す。

タイムラインとコストの見える化

設立、免許、税登録、銀行口座、就労ビザまでの所要月数と費用を積み上げ、キャッシュフローに落とし込む。外資規制の厳しさは「時間」と「資金繰り」に直結するため、PMIのマイルストーン管理に組み込む。

成果物

「要件トレーサビリティ表」を作る。項目は外資規制の根拠条文、活動コード、所管庁、要免許、出資上限、必要役職、申請書類、更新頻度、想定日数、見積費用、リスクと代替案。これが社内稟議と実行管理の共通言語になる。

自由化エリアでも残る限定ルール(上場規制・不動産・政府調達)

資本市場の特則

一部の国では上場会社の外国人保有に上限や投資家資格の条件が設けられる。上場活用型の資本政策を想定するなら、私募・SPV・転換条項など代替スキームと横並びで比較する。

不動産・データ・輸出管理

外国人の不動産所有が区域や用途で制限される場合がある。データの域内保存、越境移転、サイバー規制も業態によってはライセンスと抱き合わせになる。暗号・医療・地理空間など特定技術の輸出入規制にも注意する。

政府調達とローカル要件

政府・準政府案件は原産地、ローカルコンテンツ、現地雇用のスコアで評価が変わる。GCC横断の関税・原産地ルールも踏まえ、調達戦略(現地化率、サプライヤー配置、最終組立地)を早い段階で固定する。

税務・越境提供・常設施設(PE)リスクの整理

税種の当たり方

法人税、付加価値税、源泉税、関税の当たり方を国別に洗い出し、越境請求や再販モデルの受け皿を最適化する。

越境提供とPE判定

営業やサポートが現地で反復継続すると、常設施設と見なされ課税や登録義務が生じ得る。契約上の危険移転地点、インコタームズ、請求主体の設計を先に決め、PEリスクと二重課税を回避する。

移転価格とロイヤルティ

ライセンスや技術供与を絡める場合は、移転価格方針、ロイヤルティ料率、無形資産の帰属を明文化し、税務調整費用を見積もる。

国別スナップショット|UAE・サウジ・カタール・オマーン・バーレーン・クウェートの外資規制(GCC・中東)

UAEの外資規制と参入形態(オンショア100%可の広がり/フリーゾーン)

概観

本土(オンショア)の多くの業種で外資100%所有が可能。2020年の商業会社法改正により、主要株主をUAE国民とする要件は原則撤廃。戦略的影響を有する一部活動は個別の決定に従う。

あるあるハードル

活動コードの当て込みと所管庁の切り分け、オンショア販売や政府調達の要件。

参入ヒント

販売経路(オンショア直販か、フリーゾーン+ディストリの併用か)から逆算して設計する。

サウジアラビアの外資規制と参入形態(除外活動・代理店要件・資本市場)

概観

投資法で「除外活動(Excluded Activities)」が定義され、該当分野は外資参入が制限・禁止または追加承認が必要。

あるあるハードル

- 上場企業の外国人保有は総量49%上限などの枠がある(QFI等の制度区分あり)。

- 外国人(非サウジ)は商業代理店として活動できないのが原則。登録・解除などは新法・実施規則に基づき厳格に運用。

参入ヒント

除外活動リストとライセンス要件を先に確認し、必要に応じて合弁や非上場SPVなど代替スキームを比較する。

カタールの外資規制(2019年法100%枠/承認プロセス)

概観

非カタール資本による投資を原則として多くの分野で100%まで認める枠組み。実務は執行規則と所管庁の承認で運用。

参入ヒント

対象活動の指定と承認手順を早期に固め、フリーゾーン・オンショアの併用余地を検討。

オマーンの外資規制(FCILで100%容認/ネガティブリスト)

概観

外国資本投資法(Royal Decree 50/2019)で原則100%所有を容認。別途「外国投資禁止活動リスト」が決定されている。施行により旧法は廃止。投資活動はネガティブリスト該当の有無が起点。

参入ヒント

活動コードと禁止リストの照合を先に実施し、会社形態と許認可の順番を設計。

バーレーンの外資規制(大半の分野で100%/柔軟な許認可)

概観

大半の分野で外資100%所有が可能。ローカルパートナー不要という明確なメッセージを掲げる。

参入ヒント

迅速な設立と柔軟な労働・居住手続を活かし、地域ハブとしての本社・持株会社・サービス拠点を検討。

クウェートの外資規制(KDIPAの個別審査/ネガティブリスト)

概観

投資振興法(Law No. 116 of 2013)に基づき、KDIPAの審査を通じて100%外資も取り得る。一方、ネガティブリスト対象分野は制限。

参入ヒント

ネガティブリストと優遇の両面を確認し、プロジェクト内容に応じて個別承認パッケージを組む。

商材別の進出設計|SaaS・小売・製造/物流とGCC外資規制の相性(中東・GCC)

SaaS・B2Bサービス:中東・GCCの外資規制と越境提供の線引き

活動の分解が出発点

営業、契約締結、課金、サポート、データ保管のどれが現地で発生するかを分解する。中東・GCCでは、この分解がそのまま外資規制とライセンスの当たり所に変換される。営業拠点を置くか、越境で受注・決済し現地はサポートのみかで、必要な活動コードと所管庁が変わる。

越境提供と常設施設の境界

担当者の常駐日数、現地での継続的な契約行為、請求主体の所在などが「拠点性」の判断材料になる。販売代理を使う場合も、マーケティングや請求を誰が担うかで、外資規制と税務の前提が揺れる。

データとセキュリティの観点

医療、金融、公共向けを含むSaaSでは、データの域内保管や越境移転のルールが個別に走る。クラウドリージョン、暗号化、監査基準を営業前に設計に落とすと、審査・入札の通過率が上がる。

設計の型

オンショア子会社(外資100%可の国を選択)+越境課金、もしくは販売子会社+越境プロダクト提供というハイブリッドが扱いやすい。チャネルは直販・代理・ECの併走で検証し、外資規制に触れない代替フロー(例:契約は本社、実装は現地委託)も用意する。

小売・消費財:中東・GCCの外資規制と販売経路の設計

経路で規制が変わる

実店舗、小売ライセンス、EC、ディストリビューション、フランチャイズで求められる許認可も責任範囲も異なる。中東・GCCでは、同じ「販売」でも外資規制の強度が国・経路で大きく変わるため、最初に経路を決める。

代理店/フランチャイズの使い分け

初期の速度は出ても、独占権・価格決定・在庫責任・解約条件が中長期の収益性を左右する。法域ごとに契約保護が強いケースがあるので、独占の地理範囲とKPI、解除条件、在庫回転の基準値を定量で契約化する。

製品登録と表示の前倒し

化粧品、食品、医療関連、電気製品などは事前登録やラベリング要件が実務のクリティカルパスになる。輸入者・販売者の表示、保証、アフターサービスの体制まで含めて、申請パッケージを組んでおくと立ち上げ遅延を避けられる。

設計の型

旗艦店は規制が緩い国で、隣接国へはEC+越境配送(または現地在庫の軽量配置)で検証。売上が閾値を超える国は、外資規制に照らしてオンショア小売ライセンスへ段階移行する二段ロケットが現実的。

製造・物流:GCCのフリーゾーン、原産地ルール、ローカルコンテンツ

フリーゾーンは“万能鍵”ではない

設立や税制の利点は大きいが、オンショア販売や政府調達、特定活動の免許では別条件が走る。製造・物流では、工業ライセンス、輸入者コード、倉庫ライセンスなどをオンショア側でどう整えるかまで一体で設計する。

原産地と関税の設計が利益に直結

GCC域内の関税・原産地ルール、自由貿易協定の適用可否、最終組立地の指定は、価格競争力を左右する。サプライチェーン図に「どこで価値が付くか」を明示し、原産地証明の取得手順と監査対応まで前倒しで決める。

ローカルコンテンツと公共調達

公共・準公共案件ではローカル要件のスコアが入札結果に直結する。部材の現地化比率、雇用計画、サプライヤー名簿を早期に固定し、入札仕様と監督当局の要求に合致させる。

設計の型

地域ハブ(本社/持株/R&D/部品庫)は規制が柔らかい国へ、最終組立やアフターサービスは需要国へ、と機能分担する。物流はフリーゾーンのトランジットとオンショア配送の併用で、税務・在庫・SLAを最適化する。

ミニ診断:商材別にどこから始めるか(中東・GCCの外資規制を前提に)

- SaaS/B2B:外資規制が軽く、オンショア販売に拡張しやすい国で検証開始。越境課金のままでも顧客要求を満たせるかを確認。

- 小売:まずはディストリビューションまたはECで市場把握。売上とブランド統制のバランスで、現地小売ライセンス化を判断。

- 製造/物流:関税・原産地・ローカルコンテンツのスコアを先に逆算。ハブ国と需要国の二拠点配置で、規制差と費用を最小化。

社内合意形成ツール|中東・GCCの外資規制ダッシュボードの作り方

投資可否・持分上限・所管庁・承認期間・更新条件の見える化

中核KPIの定義

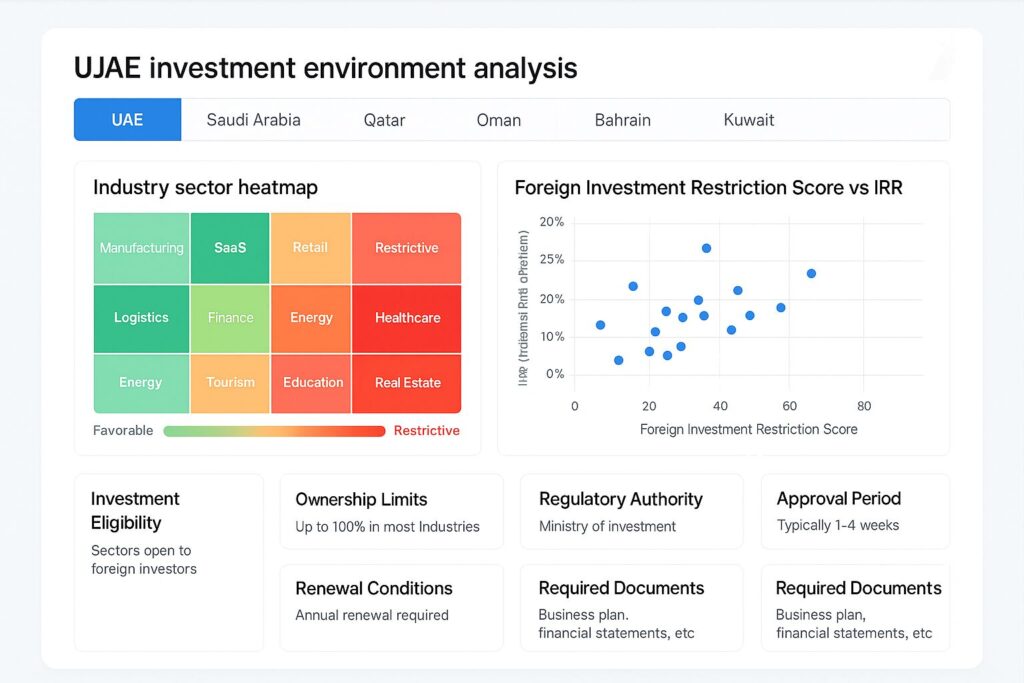

中東・GCCでの外資規制の重さを「投資可否」「外資持分上限」「必要ライセンス数」「所管庁」「初回承認までの想定月数」「更新頻度・要件」に分解し、国×業種のマトリクスで可視化する。

スコアリング設計

各指標を0〜3の4段階で採点する。例:外資持分上限は100%=0、51〜99%=1、50%以下=2、参入不可=3。初回承認期間は0〜3カ月=0、6カ月超=3、といった形で定義し、合計点が低いほど「入りやすい」。

コストと時間の換算

スコアを資本コストと立ち上げ遅延に換算する。例:合計点1増=立ち上げ2カ月遅延、初期費用+X%の加算など。これにより、外資規制の抽象論を投資採算(IRR、回収期間)に直結させる。

一次情報の添付

各セルに根拠リンクと条文要旨を短文で記載し、監査可能性を担保する。実務は証跡主義。要件変更時の差分比較が容易になる。

法改正の追跡とリスク許容度の合意形成(年次アップデート運用)

担当と頻度

「規制モニタリングの責任者」「四半期レビュー」「年次棚卸し」の3点セットを運用ルール化。中東・GCCのうち重要度の高い国は月次モニタリング対象に格上げする。

アラートとエスカレーション

外資規制やライセンスの閾値変更、所管庁の再編、データ規制の新設などは「重大変更」と定義し、48時間以内に経営へアラート。実行計画(契約修正・体制変更・在庫移動)までの初動をテンプレ化する。

リスク許容度の明文化

「外資持分が51%未満でも可か」「代理店の独占は最長何年まで許容か」「政府調達のローカル比率は何%まで対応可能か」など、外資規制に紐づくハードリミットを事前に合意。個別案件でのぶれを防ぐ。

ダッシュボードのレイアウト例(最小構成)

運用ポイントは以下二点。

- 営業・税務・法務が同じ画面を使うこと。外資規制の要件は部門横断で初めて整合する。

- 「意思決定に必要な最小限」だけを残し、月次で古い情報をアーカイブすること。情報過多は判断を鈍らせる。

まとめ

中東・GCCは成長の追い風が強い。しかし、参入の成否を決めるのは市場規模ではなく外資規制だ。国と業種の組み合わせで「できること/かかる時間/必要条件」は劇的に変わる。だからこそ最短ルートは、外資規制を起点に商材・参入形態・資本構成を逆算する設計である。

本稿での結論は以下三点。

- 中東・GCCでは外資規制の“地形”が事業モデルの前提を決める。市場規模は、規制難易度で割り戻して評価する。

- フリーゾーンや代理店は万能ではない。販売経路、活動コード、所管庁の要件を先に固定し、オンショアとの使い分けを設計する。

- 社内合意は「規制ダッシュボード」で数値化して取る。投資可否、外資持分、承認期間、更新条件をKPI化し、投資指標(IRR、回収期間)に直結させる。

すぐに着手できる実務アクションは次の通り。

- 候補業種×国を規制難易度で3層に分類し、上位ゾーンに限って詳細調査へ進める。

- 商材を活動単位に分解し、各国の活動コードと必要ライセンスにマッピングする。

- 参入経路(直販、EC、ディストリビューション、フランチャイズ)と資本構成(外資100%、合弁、SPV)の組み合わせ案を三つ用意し、時間・コスト・支配権で比較する。

- 規制ダッシュボードを作成し、四半期レビューと法改正アラートの運用を開始する。

結局のところ、中東・GCCでの成功は「魅力に惹かれて走る」ことではなく、「外資規制で地図を描き、地図に沿って走る」ことに尽きる。外資規制という土台を固めれば、成長市場の追い風は確実に自社のスピードへ変換できる。

◇GlobeNexusのスポットコンサルティングで海外進出の不安を解消

海外進出を成功させるには、現地のリアルな情報をいかに素早く、正確につかめるかが鍵です。スポットコンサルティングを活用すれば、無駄な遠回りをせず、成長市場への一歩を確実に踏み出せます。

GlobeNexusでは、海外進出に挑む企業を対象に、スポットコンサルティングサービス(セカイズカン)を提供しています。市場調査・販路開拓・現地パートナー探しなど、貴社の課題に応じた専門家がサポートします。まずはお気軽にご相談ください。