SINIC理論が予見した2025年、自律社会の現実とSaaSの再定義

SINIC理論が予測した「自律社会」とは何か?

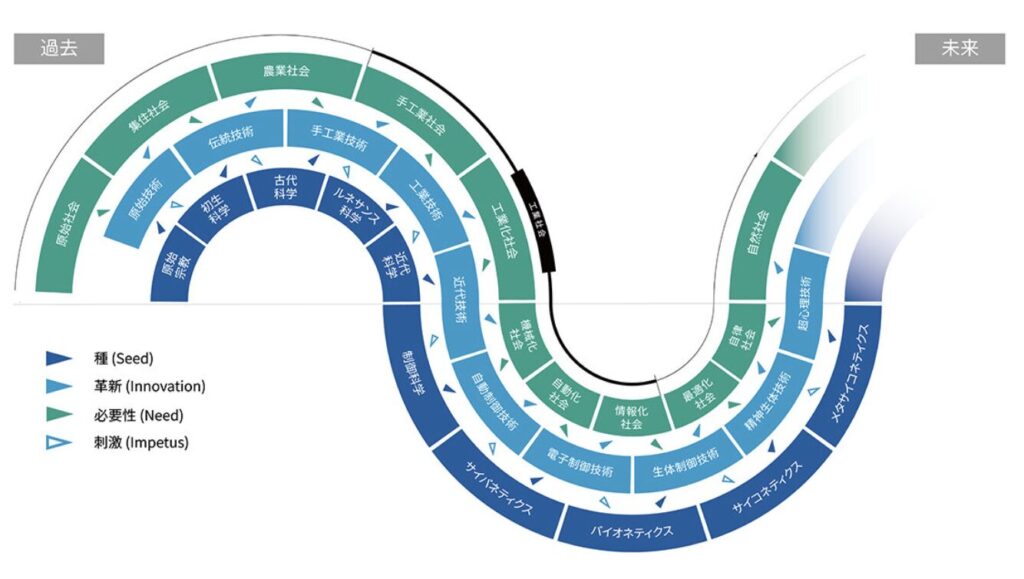

今から約半世紀前、1970年。オムロンの創業者・立石一真氏は、ある大胆な未来予測を発表しました。それが「SINIC理論(Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution)」です。この理論は、科学技術の発展と社会構造の変化が互いに影響しあいながら進化するという、循環型の成長モデルを描いたものでした。

SINIC理論とは?

SINIC理論(サイニック理論)はオムロン創業者・立石一真が1970年に提唱した未来予測理論で、人類社会の進化を技術と社会の相互作用から、未来の社会を9つのフェーズに分けた上で、体系化しています。

1. 自然社会(~紀元前数千年)

狩猟・採集に依存し、自然環境に従属する社会。技術は火や石器に限定され、生活のリズムは自然と一体化していた。社会の発展は緩やかで、農耕への移行準備期。

2. 農業社会(紀元前数千年~18世紀)

農耕・牧畜を基盤に定住生活が確立。余剰生産が蓄積され、社会階層・国家・文明が誕生。自然を部分的に制御する力を得ることで、人類の文明は飛躍的に発展した。

3. 工業社会(18世紀後半~20世紀前半)

産業革命により蒸気機関・機械化が進展。大量生産と都市化が加速し、経済規模は拡大。効率を重視する一方、労働問題や環境破壊といった新課題が浮上した。

4. 高度工業社会(20世紀前半~1960年代)

電気・化学・自動車・航空産業が成熟し、大量生産・大量消費社会が確立。生活水準が向上する一方、資源依存や公害問題が深刻化。技術が社会構造を決定づける段階。

5. 情報社会(1960年代~1990年代)

コンピュータや通信技術の普及で「情報」が経済の中心に。金融・サービス・知識産業が拡大し、世界規模で情報流通が可能に。だが、情報格差やサイバーリスクが顕在化。

6. ネットワーク社会(1990年代~2010年代)

インターネットとモバイルの普及により、人・組織・国家が即時に結びつく社会。EC、SNS、クラウドが生活や経済を変革。情報がリアルタイムに流通し、社会構造を再編した。

7. 自動化社会(2010年代~2025年)

IoT・ロボット・AIが普及し、産業や生活の多領域が自動化。自動運転やスマート工場など、人間の労働を大幅に代替。利便性の一方で、人間の役割や倫理課題が問われた。

8. 自律社会(2025年~)

AI・自律システムが社会基盤を統合的に運営し、人間は「管理者」から「共生者」へ移行。エネルギー、交通、金融、医療などが自己最適化され、社会が自己進化的に進む。

9. 共生社会(2030年代以降~)

人間・技術・自然が調和し、持続可能性と精神的豊かさを重視する社会。環境負荷を最小化し、AIやバイオが人間の創造性・倫理を補完。SINIC理論の到達点とされる。

この中でも特に注目すべきは、「2025年以降は自律社会に入る」と明記していた点です。自律社会とは、テクノロジーが人間の意思を介さずとも環境や状況に応じて判断・行動を行う、まさに自動から自律への転換点を指しています。

たとえば、現在のスマートホームでは「音声で電気をつける」といった操作が必要です。これはあくまで自動化です。しかし、自律社会では「その人が家に近づいたことを検知し、室温や照明を最適化する」といった“気が利く行動”が標準になります。

このような社会像が、1970年の時点で描かれていたことに驚かされます。しかも、その年が「2025年」と具体的に予測されていたことに、私はただならぬ洞察力と未来観の高さを感じずにはいられません。

単なる技術進歩の話ではありません。SINIC理論は、人間と社会と技術の関係性を深く読み解いた上で、「技術が社会を変えるフェーズ」から「社会が技術を必要とするフェーズ」への転換点を明示していたのです。

まさに、今の私たちが生きているこの瞬間こそが、その変曲点にあたるのではないでしょうか。

「AIが自ら動く」時代の始まり

2025年7月、OpenAIはChatGPTにエージェント機能を搭載しました。これにより、AIは単に質問に答えるだけの存在ではなく、ユーザーの意図を理解し、タスクを組み立て、実行する「実行エージェント」へと進化を遂げたのです。

たとえば、「来週、京都に旅行したい」と言えば、AIは予算・日程・好みを踏まえて旅程を組み、ホテルや新幹線の予約まで完了させてしまいます。これまでは人がそれぞれのWebサイトを開き、比較し、予約する必要がありました。しかし今は、AIがすべての行程を“自律的に”完結させるのです。

これは、SiriやGoogleアシスタントが提供してきた「音声命令型」の補助機能とは本質的に異なります。従来は「◯◯をして」と命じる必要がありましたが、新しいエージェント型AIは「命じなくても、自分で考えて動く」存在へと進化しているのです。

つまり、AIが「思考し、実行し、改善する」プロセスを1人で完結できるようになったということ。人間の右腕どころか、小さなチームとして動き始めているのが今の姿です。

この変化は、単なる便利さを超えて、仕事のあり方そのものを変えていきます。これまで「人間がパソコンを操作していた」業務は、「AIがクラウド上でタスクを実行する」形に変わっていく。まさに、自律社会の到来を象徴する現象です。

あなたの周りでも、もしかすると気づかぬうちに“AIに任せたほうが早い”タスクが増えていませんか?

自律社会におけるSaaSビジネスの再定義

これまでのSaaS(Software as a Service)は、人間が使うことを前提に設計されてきました。ユーザーがログインし、マウスを動かし、ボタンをクリックして操作する。いわば、「人の作業を効率化するツール」だったわけです。

しかし、AIエージェントの登場により、この前提は大きく揺らぎ始めています。今後は、「AIがSaaSを使う」時代がやってくるのです。

たとえば、営業支援SaaSであれば、これまでは人がCRMに情報を入力し、リマインドを見て行動していました。ところが、AIエージェントがそれを担うとしたらどうでしょうか?

AIは、顧客の行動ログを分析し、次に打つべき一手を判断し、メールを書いて送るところまでをすべて自動でこなします。もはや人間が操作する必要すらありません。

このとき、企業にとって重要なのは「このSaaSを何人の社員が使っているか」ではなく、「このSaaSがどれだけ人間の仕事を代替しているか」です。

つまり、「従業員1人分の業務を代替するなら、1人分のコストを払う価値がある」というロジックが成立する。これは、SaaSの価格設定や収益モデルに大きな転換をもたらします。

従来はスケールさせるには“マス”を取る必要がありました。しかし自律社会では、人件費代替型の高単価SaaSが成立する土壌ができつつあるのです。

この動きは、AIエージェントを「業務の一部を担う社員」とみなす企業が増えるほど、加速していくでしょう。そしてそれは、SaaSにとって「どれだけ便利か」ではなく、「どれだけ働くか」が価値基準になる世界の始まりでもあります。

「Mandel AI」が示す未来の可能性

自律社会におけるSaaSの未来像を、すでに体現しつつある企業があります。それが、2023年に創業されたスタートアップ「Mandel AI」です。

この会社が掲げるミッションは、製造業のサプライチェーンを完全自律化すること。いわば、調達・在庫・納期調整など、これまで人手に依存してきた業務をAIエージェントがすべて引き受ける世界を目指しています。

驚くべきは、そのチーム構成です。創業時点では、わずか3人。にもかかわらず、同社はすでにユニコーン評価(10億ドル超の企業価値)を受けるとされ、投資家からも熱い視線を浴びています。

では、何がそんなにすごいのか?

Mandel AIは、単なる業務自動化ツールではありません。人間が関与する必要がある判断や交渉までを含めて、「実行型AIエージェント」がこなす設計になっています。具体的には、納期の遅延リスクを検知し、サプライヤーにリスケ交渉を自動で行ったり、代替部品の発注を判断・実行する機能を備えています。

これまでのSaaSが「業務を補助する道具」だったとすれば、Mandel AIは「業務そのものを担うパートナー」です。そして、その利用料金も「ツール使用料」ではなく、「人件費の代替」として算出されている点が非常に象徴的です。

つまり、SaaSはもう“道具”ではなく、“人”の代わりになる存在へと進化を始めているわけです。

Mandel AIのような企業は、これからの10年で続々と現れるでしょう。今はまだ特別に見えるかもしれませんが、5年後には「1人1AIエージェント」が当たり前になっているかもしれません。

まとめ:SaaSは「道具」から「仲間」へ進化する

1970年、未来の社会を「自律社会」と名付けたSINIC理論。その通りに進んできた私たちは、今まさに“AIが自ら動く”時代の入り口に立っています。

ChatGPTのエージェント化は、その象徴的な出来事でした。人間が指示を出さなくても、AIがタスクを考え、実行してくれる。そんな世界では、SaaSの役割も大きく変わります。

これまでのSaaSは、「便利なツール」として設計されてきました。しかし今後は、「信頼できる仲間」としての機能が求められるようになるでしょう。単なる作業支援ではなく、判断・実行までを担い、成果を出してくれる“存在”としてのSaaSです。

すでにMandel AIのような自律エージェント企業が生まれ、成果に応じて価値が再定義される時代が始まっています。

これからのビジネスに必要なのは、「AIをどう使うか」ではなく、「どのAIに、何を任せるか」という発想の転換です。

あなたの事業にも、きっと“AIに任せたほうがいい”領域が眠っているはずです。まずは、そこを見つけるところから始めてみてはいかがでしょうか。

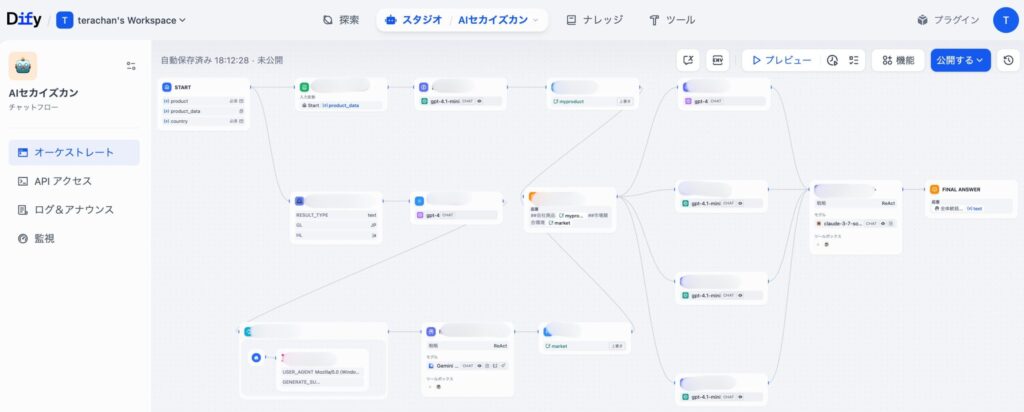

◇GlobeNexusの「AIセカイズカン」で海外進出を加速させましょう!

生成AIの力と海外進出専門家の知見を融合させることで、海外進出の成功確率を最大限に高めることが出来ます。

GlobeNexusでは、海外進出に挑む企業様を対象に、生成AIを活用したスポットコンサルティングサービス(AIセカイズカン)を提供しています。今回ご紹介したAIエージェントの活用事例だけでなく、貴社の課題に応じて、カスタマイズしたご支援が可能です。まずはお気軽にご相談ください。